深入贯彻中央八项规定精神学习教育开展以来,医院党委一体推进学查改,结合已持续开展四年的“抓满意度提升、促服务改善”专项行动,持续深化作风建设,提升工作效能,增强群众就医获得感和满意度。

革新模式,优化流程,加快医疗服务速度

“以前办出入院手续,楼上楼下来回跑,去结算窗口,再去药房,费时又费力。现在护士站十来分钟就全办好了。”6月,医院全面开展床旁入院、结算业务,医护人员在病区即可为患者完成入住院、费用核算、医保报销、电子发票推送等全流程服务,实现数据“跑路”代替患者“跑腿”。同时优化出院带药流程,药品配送至病区,消除服务患者“最后一道盲区”。

以智能化技术赋能诊疗服务,医院全面升级信息系统,与本部互联互通,方便患者在不同院区“一码就医”就医;启用智能化体检系统,推出周六胃肠镜专线服务,打破时间限制,方便上班族和学生;上线病案复印线上服务、快递到家,解决“往返跑,排队难”问题;引入取药自动叫号系统,取药坐着等候即可。

针对传统医技检查中的堵点问题,党委牵头制定《医技效率提升实施方案》,依据各医技检查项目特点和医患特殊要求,设立五种不同预约模式,缩短排队时间。超声党支部率先开展弹性排班制,党员带头,每天早到岗半小时,中午缩短午休时间,尽全力减少患者等候时间。

紧扣需求,改善环境,提升医疗服务精度

不断提高门诊服务质量。知名专家号源增加30%,周末安排科室主任牵头、副高专家轮流值守,保障上班族对疑难病症诊疗需求。同时,开设中医护理、体重管理、全天麻醉与评估等特色门诊,提供个性化就医服务。

深入一线调研,务实解决问题。扩建停车场、增加管理人员、改善乱停乱放现象。制定《诊区整合方案》,优化门诊和住院楼布局,完善标识,突出诊疗需求和功能实用性,让患者就医更便捷。改造食堂,升级设施,优化环境,丰富膳食体系并上线点餐小程序,为患者和职工提供便捷高效的就餐体验。

下沉基层,深化协同,延伸医疗服务广度

学习教育以来,医院深耕医联体建设,不断强化医疗服务连续性和协同性。“真没想到在社区医院看个咳血,能这么快一路畅通无阻地转到大医院,查清楚、动了手术还恢复得这么好!”6月,患者申先生(化名)从三十头社区卫生服务中心被快速识别并转诊至北区,在呼吸与危重症医学科确诊为低分化癌后,无缝衔接转至胸外科完成手术并顺利出院。全程展现了紧密型医联体在双向转诊、绿色通道畅通及重大疾病早诊早治方面的重要作用。

持续推行“下沉”服务模式,组织专家深入乡村、社区、企业、学校开展义诊,提供免费诊疗和药品捐赠,让优质医疗资源真正触手可及。同时,积极创新护理模式,骨科二病区开展延续护理服务,为行动不便的老年患者提供居家护理和个性化方案,将关爱送至家门。

聚焦公卫,强化特色,增加医疗服务深度

今年4月,安徽省公共卫生临床中心(一期)正式启用。作为全省唯一合作单位,医院挂牌国家感染性疾病临床医学研究中心网络核心单位及国家传染病医学中心临床研究基地,致力为患者提供先进诊疗和高质量服务。

医院作为安徽省公共卫生临床中心,担负着我省“1+1+5+N”重大传染病防治体系核心之一的重大社会责任。春夏季“蜱虫病”高发,医院迅速启动多学科协作模式,感染病科、重症医学科、呼吸与危重症医学科等多学科联动,成功救治百余例危重发热伴血小板减少综合征患者。

依托本部,医院立足中心功能定位,重点聚焦呼吸与感染领域,强化学科特色建设,多项技术居全国、全省领先。6月,感染病科使用人工肝细胞因子吸附联合血浆置换成功救治一名危重型发热伴血小板减少综合征患者。7月,感染病科、呼吸与危重症医学科先后使用洗涤菌群移植技术治疗复杂性肝病、肺病患者,效果良好。上述治疗方法均为省内首例,为相关疾病的临床治疗提供了新思路,贡献了“安徽智慧”。

践行公益,坚守医心,传递医疗服务温度

医院依托党员先锋岗和康民志愿者服务队,强化门诊导诊与“主动式”志愿服务,及时满足患者需求,提供导医、咨询、陪护等服务。践行科普惠民,推出“皖卫云讲堂”直播和“皖卫医点通”短视频等科普品牌,推广健康生活方式。院团委“医心向民”暑期社会实践团队深入门诊病区,开展健康公益服务,助力提升群众健康素养。

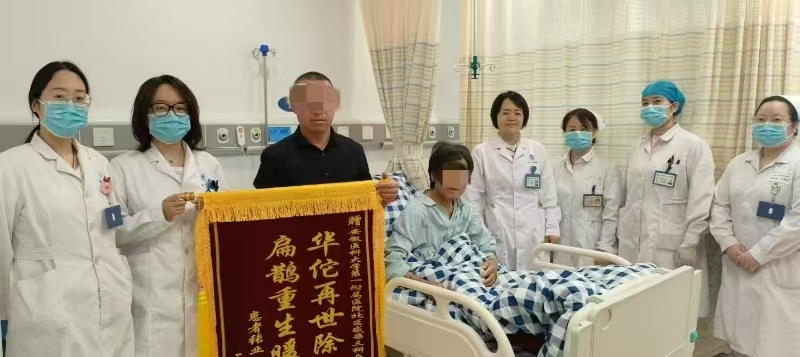

弘扬医德医风,践行新时代医疗卫生职业精神。7月,护士周琴琴在南京为溺水女子实施心肺复苏,挽救其生命;急诊内科成功救治暴发性心肌炎患儿,收到患者家属亲笔感谢信。这些事迹先后获新华社、国家和省卫健委点赞,成为学习教育以来改进医疗服务的最佳注脚。

一系列扎实有效的举措,让患者满意度持续攀升,职工工作积极性高涨,医院上下形成了“以患者为中心,以服务树品牌”的良好氛围。院党委书记戴晓支表示,医院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,落实校第九次党代会精神,推进作风建设常态化长效化,持续创新医疗服务举措,为健康安徽、健康中国建设和人民健康福祉不懈奋斗。(党委宣传部 刘冉)

皖公网安备 34019002600206号

皖公网安备 34019002600206号